郵便局が変わってしまった

ーー利益至上主義にあえぐ現場労働者たちーー

月刊世界2010年3月号

| 日本の労働現場から続々と悲鳴が上がっている。人間として扱われない職場の数々。そのなかでも、職員数40万人以上もかかえる郵政現場では、多くの職員が非正規、正規に関わらずに苦しみ、捨てられ、ウツを発症する。その異常な実態の一部を報告する。 |

●職員の6割もが非正規社員の会社!

二〇〇九年十月二十日、斎藤次郎・元大蔵事務次官が日本郵政株式会社の新社長に就任した。メディアは早速、「天下り廃止」の公約違反だと民主党批判を展開した。だが同日、「郵政改革の基本方針」(表●参照)が閣議決定されていたことはその批判の陰に隠れてしまった。その舵取りの手腕がどうあれ、斎藤社長でも従うしかない日本郵政再編成の骨子は既に出来上がっていたのだ。

方針の骨子は六つある。簡単に書くと、〇七年十月の郵政民営化により分社化された三事業(郵便、貯金、簡保)を再び一体化し、全国一律サービスを確保する。郵政民営化法は廃止を目指すが、形態は株式会社のままにする…ということだ。

この内容に、関係者はある意味期待をする。

郵政事業は、郵政省から〇三年四月の日本郵政公社、〇七年の民営化で日本郵政㈱の下、郵便局会社、郵便事業会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の四つに分社された。

すると現場では、民営化前は一人の局員が三事業を担っていたのが、すぐ隣の他業務の窓口に行列ができても、「別会社」のため手出しできない軋みが生まれた。また、郵政省時代には三事業全体で黒字でよかったのが、郵便事業の赤字体質は、民営化後、一年で全国二八三五の簡易郵便局のうち百を廃止させた。ある僻地では、郵便を出すのに何百円ものバス代を払い町まで移動する住民もいる。

だから、基本方針の方向性は間違ってはいない。だが、郵政労働者の多くはしらけている。特に、方針の項目2にある「生活弱者の権利を保障し格差を是正する」との一文にだ。郵便事業会社の職員Aさんはこう語った。

「皮肉です。郵便局そのものが生活弱者と格差が溢れる現場なんです。強制されるノルマと懲罰主義、非正規職員への冷遇の是正が基本方針からは見えてこないんです」

と、Aさんが見せてくれた数字に驚いた。郵便事業会社の職員二十五万一九〇〇人のうち、六十一%の十五万三〇〇〇人が非正規職員なのだ。民間企業で全職員の三割強を非正規職員が占めることが「ワーキングプアの温床だ」と批判される今、六割は異常な数値だ。

労働組合「郵政労働者ユニオン」(組合員約七百人。以下、ユニオン)の中央本部副委員長の倉林浩さん(五十三)はこう語る。

「郵便現場は今、非正規職員なしで回らない。でも、彼らの労働環境は劣悪の一言で、それがあまりにも知られていないんです」

次に紹介する事例はその一つ。政府中枢にいる人たちはこの事件を知っているだろうか。

●予見されていた事故 --被害者は告発者ーー

「このままでは危ない。誰かが怪我をする」

軽い荷物の上に重い荷物が無造作に積まれ、その高さは人の背丈を越えている。そんな不安定な郵便物の塊に、郵便局の非正規職員、葉山行男さん(仮名。五十四)は事故を予測していた。予感は当たる。被害者は自分自身だった。〇〇年九月、上から落ちてきた重い小包の角で右手首を切られ、右手が機能しない障害を負ってしまったのだ。ところがその葉山さんを、郵政当局は「捨てた」。

詳しく書こう。

葉山さんは、一九九七年十二月、神奈川県登戸郵便局で郵便内務の深夜非正規職員として採用された。主な業務内容は、深夜一〇時から翌朝六時まで郵便トラックで運ばれる十万通もの郵便物を区分機や手作業で捌き、翌日の配達に間に合うように区分しておくこと。

葉山さんは、この現場で違和感を覚えた。現場に正職員がほとんどいないことだ。

「入職初日は、研修もないのでどんな仕事かわからない。なのに、現場には、仕事を指示する正職員がいません。連絡事項の伝達も仕事始めの打合わせもなく、古株の非正規職員のリードでいつの間にか仕事が始まるんです」

後日、葉山さんの闘いを支援するユニオンの倉林さんには隔世の感がある。

「私が正職員として入職した三一年前は、今もそうですが、数週間の研修がありました。非正規職員には、正職員がついて丁寧に指導したものです。でも今、正職員にそんな余裕はありません。私の勤務局もそうですが、深夜勤務の主役は非正規職員です。でも、その待遇はあまりにも低いのです」

当時の葉山さんの賃金は時給七二〇円(一年で二〇円ずつ上がり、八二〇円が上限)。手取りは月一一万円台で、一時金にしても夏が約一万円、冬は二、三万円。年収は正職員の三分の一もない。なのに、仮眠もできない真夜中のきつい仕事に、次々と人が辞めては次々と新しい人が入ってくる。

葉山さんが幾度も危機感を覚えたのが、積荷の不安定さだ。郵便トラックには、人の背丈を越える郵便物を満載した台車が何台も積載されている。ときに中棚もなく、軽い荷の上で重い荷の塊がユサユサ揺れる。飛行機の整備経験がある葉山さんは、安全に細心の注意を払わねば人命に関わることを骨身に染みてわかっていた。

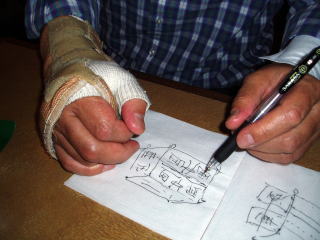

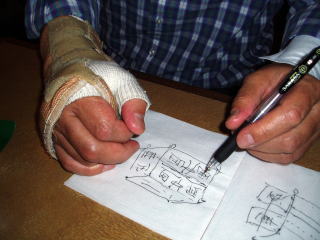

「だから私は、正職員の上司の机に、改善を訴えるメモを置いたんです。台車のイラストもつけて。でも何の反応もありませんでした」

そして二〇〇〇年九月二〇日、その葉山さんの頭上から重い小包が落ちてきた。荷物の角で右手首を切り、鮮血で床が赤く染まった。

数日後の整形外科での診断名は「右正中神経損傷・右手根部症候群」。利き手の右手は、小指以外から痛いや暑いといった感覚が失せ、九年たった今も使うことができない。

●打ち切られた補償

|

| 葉山さんの利き手はまだ動かない。 |

事故後、当局は公務災害を認め、「療養補償」(治療費)と「休業補償」(賃金の六割程度)を支払う。問題は、郵政公社が発足した翌月の〇三年五月、医療機関が、これ以上改善しないとする「症状固定」の診断を出すと、当局は両補償を打ち切る通知を出し、葉山さんを退職へと追い込んだのだ。

七月三一日、葉山さんは上司から離職票を渡され「自己都合による退職と書け」と命令された。自己都合? 拒むと、上司は「じゃ、渡さないよ」と離職票を取り上げた。失業給付金受給のため、仕方なく、葉山さんは左手で「自己都合」の文字を書いた。

「こんな体でも、どこかで働けますか?」との質問にも、上司は一言「ないんだよね」。もう明日から、一切の補償も就職の見込みもないまま路頭に放り出されたのだ。

「許せない」

葉山さんは闘いを決意する。だが、人事院や行政窓口では埒があかず、労働基準監督署も「国家公務員には労働基準法が不適用」と相談に乗らず、苦悩の日々が続いた。

さらに、自宅では難病指定を受けた父親の介護が待っている。そして〇五年三月に母親が逝去すると、葬儀の準備に走り回った。葉山さんにはこの当りの記憶が一切ない。新しい仕事の日々、父の介護と母の葬儀、闘いの糸口探しに奔走する日々に、思考が止まってしまったのだ。葬儀から一ヶ月後には、八二キロの体重が五二キロにまで激減。心身はボロボロになっていた。

そんなとき出会ったのが、個人でも入れる労組JMIU(全日本金属情報機器労働組合)の川崎支部。葉山さんの話を聞いた相談員は「後遺症障害認定をしないのはおかしい。被災者の解雇だっておかしい。一緒に動きましょう」と共に闘うことを声にしてくれた。

「奈落の底から、やっと、やっと光が見えた瞬間でした」(葉山さん)

相談員はユニオン事務所を訪れた。ここで応対した倉林さんもその事実に驚き、葉山さんとJMIUとユニオンとの共闘が始まった。登戸局前での街宣行動やビラマキ、人事院への要請、郵政本社の災害補償事務センターとの折衝。そして退職から三年半経った〇七年一月、やっと障害等級が決まり、不十分でも一時金と年金の支払いが決まった。

次いで、三年半もその手続きを怠ったことで受けた精神的苦痛への賠償などを求め〇七年九月に提訴。

裁判は、初期から和解へ向けての協議に入り、〇九年五月二八日、郵便事業会社は、葉山さん側弁護士が「検討に値するライン」とした額を上回る賠償金を提示した。しかし、「お金以上に欲しい謝罪」はない。だが、裁判の長期化を避けるため、裁判官の「この賠償額に謝罪の意味が込められている」との言葉を葉山さんは無理に飲み込んだ。

「謝罪がないことは、おそらく一生納得できません。ただ、一所懸命働くのに使い捨てられる仲間を助けられるかな、だとしたら嬉しいなだけの思いはあるんです」(葉山さん)

倉林さんは事件をこう総括する。

「葉山さんたちは、深夜勤務に限れば正職員以上の責任者として業務に当たっています。なのに、低賃金で使った末に、災害には補償を尽くさず退職に追い込む。悲しくも、これが日本郵政の労働者への姿勢です。だから、この和解勝利は本当に大きな一歩です」

葉山さんのような非正規職員は日本郵政に何人いるのか。調べると、〇八年一月一日現在で、日本郵政全体で四十三万八三八八人。うち非正規は二十万四〇六一人とじつに四七%を占め、郵便事業会社に限ると、二十五万一九〇〇人のうち十五万三〇〇〇人と六十一%。まさしく現場は非正規頼みだ。

ユニオン中央本部書記局の下見徳章書記は以下のように語ってくれた。

「〇三年の郵政公社発足から一気に非正規化が進みました。三万人の正職員が辞め、さらに民営化後も二万四千人の職員削減が打ち出されました。問題は、正職員が辞めても正職員で補充せず、非正規職員だけを雇用することです。正社員の三分の一以下の人件費で済むので、経費削減につながるからです」

〇九年三月の中間決算によると、郵便事業会社を除く三社は三九六三億円の経常利益を出した。だが郵便事業は二〇四億円の赤字。

「今後も、厳しい人員整理と経費削減政策が続くはず」

と下見さんが見せてくれたユニオンの機関紙「伝送便」には、正職員、正規職員を問わず、全国からの悲鳴が寄せられている。

サービス残業の強制、誤配や遅配などに対する減給処分、一介のアルバイトへのカタログ商品のノルマ押し付け(結局、自腹で購入)、そして降格や雇い止め…。どれも、経費削減や売上増に直結する内容だ。

本誌が発売されている今、年賀葉書が販売されている。これにもノルマがある。正社員で一万枚、非正規で二〇〇〇枚前後だ。

その量を売るのは至難の技。そこで、職員たちは金券ショップに葉書を持ち込む。買取り価格は四十円未満。当然、その差額は自腹だ。一万枚なら十万円以上。郵政現場で「自爆営業」と呼ばれるこの行為を行う職員は少なくない。ノルマをこなさないと厳しい処分が待っているからだ(後述)。

下見さんはじめ関係者は言う。異常なほど冷たい郵便局が増えたと。次にその一つを紹介したい。

●今も見る悪夢

「ごめんなさーい!」「すみません!」

三重県四日市市に住む山田佳史さん(三十四)は今も、夜中に突然こう叫ぶときがある。

〇一年四月、新しい職場となる静岡県伊豆高原郵便局に正職員として赴任する際の「行ってきます!」の声を覚えているだけに、両親の晃さんと幸子さんはいたたまれない。

|

| 集会で支援を訴える山田さんのご両親 |

同郵便局に赴任してから三年後の〇四年春、山田さんは、会社の健康診断で「うつ」を疑われた。六月には、専門医から、コミュニケーション能力発達の遅れなどが特徴の「アスペルガー障害」という、もって生まれた障害だと診断された。両親にとって初の情報だった。山田さんは小学校から大学まで普通に過ごし、何よりも、伊豆に赴任前の二年八ヶ月、四日市郵便局でのアルバイトを問題なくこなしていたからだ。

山田さんは赴任の翌年から、職場でのイジメにあっていた。村上亙局長、T内務局長代理以下、多くの職員から「仕事が遅い!」「ミスが多い!」と叱責を受け、ときに正座を強要されていた。晃さんはこう推測する。

「伊豆高原はカーナビを使っても迷うほど道が複雑です。でも、職員の誰も道順の指導なんてやらず、地図を渡すだけ。慣れない道で配達に手間取り、叱責を受け、プレッシャーに苦しむうちに、症状として出ることのなかったアスペルガーが表出してしまったんですね」

そんな息子を案じ、幸子さんは会社に幾度と電話をかけた。だが、夜十時にかけても「仕事終了にあと二時間かかります」との返事はザラ。「おかしい」。両親がそう思い始めた頃の〇五年一月、山田さんは配達車両を軽トラックと正面衝突させた。そして、事故の療養のため四日市の自宅で滞在中、村上局長が携帯電話に連絡を入れたーー「遊び回ってんじゃねーだろうな!」

電話口から漏れる声を聞いた晃さんは「息子が異常な環境にいる!」と身震いした。

職場復帰後もイジメは続く。十二時間ごと服用の精神薬を局内で飲もうとするだけで「服務規律違反!」と叱責される。職員三十数名のうち、イジメに加担しないのは山田さんによると四名だけ。罵詈雑言の毎日だった。

「お前を殺しても正当防衛。それが被害者の人権だ」「ミスばかり犯して貴様は人間としての価値はない」「頼むから辞めてくれ」等々。

〇六年四月二十日、山田さんは仕事上のミスを咎められ、同僚のSに腹部を蹴られた。両親の提案で、後々の証拠固めとして薬袋に忍ばせた録音機にその様子が録音されている。

S「おめーが関係ねー電話してくんから、俺、配達終わんなくって帰ってきたんだぞ、よー」

山田「すいませんでした」

S「すいませんでしたじゃねーよ。ちょっと来い。どういうつもりで電話したんだ、俺に」

山「僕の勘違いで…」

S「勘違いって、俺一回お前になんつった。調べろっつったろ。なんでそれでもう一回俺に電話かけてくるんだよ」

山「あのーちょっと」

S「正座」

山「間違いでした」

S「正座」

山「はい」

S「よー」

(何かを蹴った音?)

S「なめんじゃねーよ、この野郎」

山「うっ」

翌朝、出勤した山田さんはT局長代理に「お腹が痛いので医者に行かせてください」と訴えた。だがTは「行かさん。自業自得だ」と配達に向かわせた。だがその激痛に、山田さんは、配達途中で病院へ。なんと脾臓破裂で、腹腔内に一五〇〇ccの大出血が起きていて、三日間絶対安静、全治三ヶ月の重症だった。

以後、休職に入る。だが、泣き寝入りはしなかった。闘うことを決めたのだ。

〇八年五月二十二日、旧郵政公社に「外傷性脾臓損傷及び腹腔内出血の障害について」、十月十三日には「PTSD(心的外傷後ストレス障害)について」の公務災害を申請する。だが認定されなかった。そこで今年一月、公務災害と認めるべく行政訴訟を起こす。

八月八日、静岡地裁沼津支部に、村上局長とSを相手取る賠償請求訴訟を起こす(Sは刑事裁判では懲役一年半執行猶予三年の有罪が確定。現在は別の仕事に就く)。

既に公判は七回を数えたが、山田さんは法廷内には入れない。PTSDのため、法廷で事件の概要を耳にするとフラッシュバックを起こし錯乱するからだ。

●続発する交通事故

十月十一日、大阪市で山田さんへの支援集会が開催された。このとき、別の裁判を闘う郵政労働者もかけつけていた。

岡山県の郵便事業会社岡山支店の非正規職員Hさん(二十九)は、四年間で四回、郵便配達中に接触程度の軽微な交通事故を起こし、〇八年三月末に解雇された。だが「事故を私だけの責任に問うのは違う」と解雇撤回を求める裁判を同年五月に起こす。Hさんは郵便の労働実態を次の一言で表現するーー「常に急かされている」

「会社の人員削減策で現場は人が足りません。だから、原付に積む郵便物も法定の三十キロを軽く越え、スピード違反も常態化しています。岡山支店ではある半年間で三十件もの郵便バイクの事故が起きているんです」

Hさんは今年九月二十五日の公判で以下の証言を行なっている。

「今なぜここを走っているのだろうといったことが頻繁にあったので、瞬間的な眠りに入っていた可能性はあると思います。やはり八時間とはいえ変則的な勤務で(朝四時間と夜四時間)、残業もあったので疲労が蓄積していたのが原因だと思う」

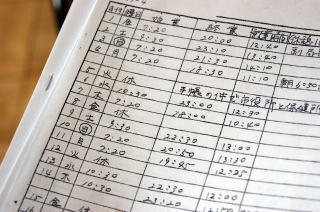

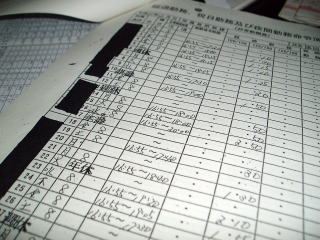

|

| 山田さんの勤務表。長時間労働を強いられていたことが分かる |

じつは山田さんも、交通事故の前々日と前日と連続で深夜勤務をこなし、食事も仮眠もコンビニの駐車場で取っていたという激務に追われ、疲労が蓄積していたのだ。

静岡県某郵便局の正社員Cさんもこう語る。

「数年前から、郵便局が宅急便のサル真似で時間指定便を始めました。朝十時までとの荷を預かれば現場は必死で、スピード違反は当たり前。だのに、ちょっとでも遅れると上司は『時間を守れ!』と怒鳴るだけ」

〇八年だけでも、集配中の職員が、六月には島根県で車にはねられ、七月には北海道で列車と衝突し、十一月には千葉県で車にはねられ死亡。十月には、山形県でトラックにはねられ意識不明…。頻発する事故はすべて本人だけの責任なのだろうか。

これだけは言える。叱責や罵倒の毎日は労働者を確実に萎縮させ、気持ちを急がせ、作業から安全性と確実性を奪う。山田さんもその一人である。

障害やそれに起因するミスがあったとしても、それは罵倒の理由にはならない。辛抱強く指導する体制を会社はもたなかったのだ。

●残業した奴はクビだ!ーー首切りマニュアルの存在ーー

さて、郵政労働者から話を伺い、経験した叱責や罵倒のうち、もっとも多い一つが「残業をすること」に対してだった。

「郵政現場では、今『残業するな!』の叱責がすごい。残業代の発生は、支店長の責任になりますから。日本郵政本社からの経費削減命令には、管理職の多くが逆らえません」(下見さん)

どういうことか?

ここに「期間雇用社員雇用マニュアル」という、郵便事業会社人事部が作成したマニュアルがある。民営化後の〇八年八月に作成されたものだ。ある関係者から「首切りマニュアルです」と渡されて、読んでみると本当に首切りマニュアルだった。以下、抜粋する。

「会社経営は厳しい状況にあり、特に人件費の効率的使用は会社経営の成否を決する重要な課題となっています。そのためには、(中略)雇用調整を実施していく必要があります」

「民営分社化による事務増等に伴い、非正規社員給与や超勤手当てが増加したところです。この傾向は平成20年度に入ってからも継続しており、人件費6月期累計では15億円超過している状況で、(中略)より一層の人件費削減に取組んでください」(太字筆者)

と各支店に、人員削減や残業代抑制の実施を指示している。さらに、

「雇用契約を反復更新することは、会社経営にとって大きなデメリットとなります」

と、雇い止めの徹底を促し、具体的な雇い止めの方針も書かれている。

「退職は、契約社員Ⅱやパートタイマーを中心に勧奨する」(経験の浅い人を狙う)

「労働条件の変更に応じられない者は『雇い止め予告』を実施し、雇用契約期間の満了日をもって雇用契約を終了させる」等々。

このマニュアルには、労働者の家庭生活への思い遣りや労働意欲への尊重は存在しない。

ここで、残業関連で関係者を驚かせたもう一つの事例を紹介する。

山内良之助さん(仮名。三十八)は、〇八年九月、郵便事業会社を雇い止めとなった。私と会ったとき、「大好きだった郵便配達とはもう決別しました」と、再び郵政労働者にはならない決意を声にした。

山内さんは、九十四年から〇四年までの十年間を神奈川県横浜市の青葉郵便局で非正規職員として配達業務に携わっていた。気持ちのいい職場だったと懐かしむ。

「いい上司に恵まれました。徹底した指導で一人前に育ててもらいました。正規、非正規を問わず、何度も一緒に飲みに行きましたよ」

だがその後、茨城県に転居。〇六年六月から、地元の郵便事業会社鹿嶋支店大野集配センターで再び配達の仕事に携わる。

受け持った区域は遠く、また広かった。昼食抜きで仕事をしても、定時には終わらない。山田さん同様、上司から叱責された。

「狭い範囲だよ。何で残業になるの」

叱責はいつも数十分は続いたという。それでも山内さんは、サービス残業にせずに勤務表に実際に働いた労働時間を正確に記入した(ちなみに、多くの郵便事業会社にはタイムカードが設置されていない)。

山内さんは無遅刻無欠勤で出勤し、昼食も夕食も取らず、休息時間もつぶしても配達に力を注いだ。誤配はほぼゼロという優秀ぶりだった(それは評価されなかった)。だが、徐々に疲労が蓄積する。そして、事件が起きた。

六月二十一日、この日も残業となって会社に戻った山内さんは上司に呼ばれた。そして、疲れ切った体で立たされたまま、十九時頃から二時間近くの「どうして超勤をするんだ!」との叱責を受けるのだ。そして倒れた。

二十一時頃、会社から電話を受けた母親は、夫に運転してもらい会社に向かった。そこで見た信じられない光景。息子が硬い床に倒れたまま放置されている。会社は救急車を呼んでいなかった。せめて、ベッドやソファに移すこともしていなかった。

「人命に関わるのに、あんまりだ!」

母親は怒りに震えた。

九月末、会社は、任期満了に伴い山内さんを雇い止めにする。理由は「六月二十一日に暴れて机などを蹴った」というものだった。

山内さんは「事実無根」と憤りを隠さない。両親は、倒れた我が子のために救急車も手配しなかった姿勢に怒りが収まらず、支店長と関東支社宛てに事実の釈明を求める内容証明郵便を送った。だが返信はない。

|

| 山内さんは正直に残業時間も勤務表に記載した。これが咎められたのだ。なぜ残業をするのかと。 |

この事件の相談を受けたユニオンのメンバー、椿茂雄さんは「そんなことが本当にあるのか!」と驚いた。そして、本人の労働状況確認のため、賃金台帳、勤務出勤簿などを取り寄せると、未払い残業代があることも発覚した。配達が終わった帰店後に行う終了作業の約二十分がサービス残業だったのだ。

まじめな勤務は評価されず、残業をしたことで叱責や罵倒を受け、それが雇い止めにまで発展する郵政の現場。

首切りマニュアルの存在で、残業への叱責や罵倒は、特定の支店で起こる特殊な事例なのではなく、特に民営化後、経費削減を至上命令として下された全国各地の支店で常態化しているのだと推測できる。

●評価と懲罰で人件費を削る

しかし現実は、定時内では終わらない作業量を多くの郵政労働者が抱えている。定時内に仕事は終わるのか? 郵便事業会社横浜支社の正職員、佐藤修作さんはこう語る。

「どこの支社でもと思いますが、管理職は、『この郵便量ならXX時までには配達終わるよね』とサービス残業をほのめかすんです。すると職員はどうするか。まず、定時前に出勤し、昼休みに昼食も食べず、午後と夕方の休息時間も働くなどで、なんとか上司の指定した時刻までに終わらせるか、超勤になっても定時上がりの出勤記録を提出するんです」

多くの職員がヘトヘトになってもそれをやるにはいろいろな理由があるが、一つには、スキル評価や懲罰を恐れているのだ。

スキル評価とは、非正規職員に対し、仕事の成熟度を上司に、「C習熟度無」「C習熟度有」、以下、「B無」「B有」「A無」「A有」の六段階で評価してもらう制度だ。

たとえば「配達区分作業ができる」「代金引換ゆうパック処理ができる」「上司の指示・命令等を理解して対応する」など、ランクごとの項目をすべてクリアすれば一つ上に行ける。C無からA有には最短で三年かかり、その後は、時給から月給社員として採用され、それを二年間務めたあとの試験合格でようやく正社員になれる。最短で五年かかる計算だ。

少なくとも、ランクが上がると時給も上がる。だが、上司の評価が恣意的なら、ランクも時給も下がる。これをみなが怖れている。

伝送便〇九年四月号には、この問題を巡る仮名による以下の座談会が掲載されていた。

橋本:スキル評価を下げられました。集荷先で営業をやってないと。「郵便商品の利用をして頂けるよう勧奨している」という項目が今回△。月給一万円以上のダウンです。

国松:私はずっとBランク。毎回△がつくところが変わるのね。Aランクにしないためわざとやってるのかなと。仕事の範囲で言えば、私が一番手広くやってるんだけど。

これは、日常の懲罰とも絡んでいる。

「伝送便」〇八年十一月号には、子どもが熱を出したため、あらかじめ「遅れます」と連絡した女性Eさんの事例が報告されている。その遅刻時間はわずかに九分。ところが集配課長は「遅刻だ。始末書提出!」と命令した。Eさんは拒否。すると何が起こったか。

Eさんは月給社員目前の「A有」評価を受けていて、その時給は、基本賃金に十円加算したもの(基礎評価と呼ぶ)だった。この基礎評価を連続四期とれば月給社員になれる。だが、この拒否で基礎評価がなくなったのだ。正社員を目指していたEさんの落胆は大きい。

「正社員になれる最短五年コースはあるものの、上司の胸先三寸で左右される。それが実態です」(下見さん)

椿さん(前出)はユニオンの仲間からこんなメール連絡を受けたというーー「上司のパソコン画面で、上層部からの命令が目に入った。『全国的にスキル評価を厳しくせよ』と指示する内容でした」

そして、椿さんによると、実際に、〇九年四月以降、非正規職員の賃金は各地で下げられている。心が寒くなる話である。

なぜここまで利益至上主義になったのか? 下見書記はこう語る。

「中曽根康弘政権時の八十五年、国鉄の民営化が当時の総評労働運動を潰したのを見て、全逓(現JP労組)も方針転換し、生産性向上運動に協力するようになりました。郵政省から郵政事業庁、郵政公社時代に至るまで、郵政労使双方の官僚は、事業が利益を上げる限りは、赤字の国鉄と違い『民営化されないはず』と抵抗してきたのです。それが、利益至上主義へとひた走り、現場でも、労使一体となった生産性向上運動に強力に拍車をかけてしまった。そして、民営化されたらされたで、郵便事業は赤字ですから、以前に増して利潤追求が会社の原理になったわけです」

●正社員にも容赦はない

以上、非正規職員を中心に書いてきたが、じつは、正職員にも辛い「人事評価」制度がある。

それは、業績四項目と職務行動六項目の計十項目で評価されるもので(「お客様サービス」「自律志向」「チームワーク」「指導」等々)、これが二年続けて七十点以下なら、その職員は「パワーアップ研修」という名の日帰りか一泊の研修を受け、再度七十点以下なら、「総務主任」や「主任」の肩書きをもつ人なら「当務者」へと分限降任され、その結果、年収が五十万円から百万円も下がるという制度だ。

林一雄さん(仮名。五十代)が総務主任として、埼玉県K市のK局に赴任したのは九十七年。総務主任は現場のすべての実態を把握するポストで、責任は極めて大きい。そのプレッシャーから、数年後、林さんは軽度のうつ病を発症してしまった。

「でも仕事に重大な差し障りはなく、仕事は人には負けない自負がありました」(林さん)

しかし、〇三年の郵政公社発足と同時に、林さんのようにメンタル疾患をもつ人、支店長の意向に従わない職員(ヒゲを剃れとの命令に従わない事例も該当!)への追い出しが図られるようになる。それが、人事評価制度とパワーアップ研修の導入だった。

〇五年、林さんは上司から「埼玉県さいたま市のパワーアップ研修所に行くように」と命令される。理由は教えてもらえないが、ともかく行ってみると、驚いた。メンタル疾患者ばかりが集められていたからだ。

研修において、林さんは初めて自分の点数が七十点未満だったことを知る。教官なる人物はこう言ったーー「なぜ七十点にいかないのかを反省し、どこの問題点をどうカバーするか、その計画書を書きなさい」

従えない。とっさにそう思った。病気があろうと職務はきちんと遂行している。林さんは計画書提出を拒否した。

林さんは翌年も七十点以下だった。すると、「当務者」へと分限降任され、年収が100万円も下がった。林さんはK市に転居したときに住宅を購入している。そのローン支払い途中で年収が百万円も減ったのだ。

林さんは、降任直前に上司から退職を薦められたーー「このままだと給料が減る。今辞めると、主任レベルの退職金がもらえる」

林さんはこれを断った。

「こんな、メンタル疾患を抱える職員を減給や退職に導く制度が許されるのか。その怒りがありました。易々とは辞められません」

〇七年の五月から七月にかけ、林さんも含め、分限降任された十人以上が、処分の不当性を訴え人事院に提訴。結局、この闘いは退けられるが、人事院の公平審査のなかで、郵便事業会社関東支社は「管轄地域での主任の分限降任者十九名中、精神疾患者は四名」と、自ら、分限降任の対象者の一つが精神疾患者であることを認めたのだ。

〇七年度、林さんのように「分限降任」された職員は百七十六名、「自主降任」した職員二百七十八名、辞職者は六十九人にも及んだ。

林さんは今、治療に専念すべく休職しているが、貯金は使い果たし、休業補償と職員の共済である療病手当てで食いつなぎ、ローン支払いのため親戚から借金をする。数年後の退職金と年金だけが頼りのすべてだ。

長年、生きがいをもって働いてきた郵便局。それが公社化と民営化とで息苦しい現場に変貌したことを林さんは「悔しい」と言う。年収を百万円も減らす企業があるものかと。

「今の郵政は、経費削減だけが大命題。今後、どんな組織になるのかまったくわかりません」

どんな組織になるのかは、どの職員も分からない。だが、どんな組織にしたいのか。これに関するビジョンは明確だ。多い意見は「人を増やすべき」、「賃金を下げるな」、「ノルマや懲罰をなくしてほしい」と、きわめてまっとうな意見ばかりだ。

基本方針通り、三事業一体化される可能性は高い。だが職員への処遇を抜本的に見直さない限り、郵政現場は、今後もノルマや懲罰に溢れ、交通事故が絶えず、メンタル疾患者を出し続け、ただ息苦しいだけの職場になる。

ではどうすればいいのか。ユニオンは、〇九年十月二十七日、衆議院総務委員に要望書を送っているが、こう書かれている。

「基本方針を受けた民営化見直し論議を、地域・利用者、関係団体から意見聴取するなど、市民に開かれた協議の場を設置すること」

と、市民の参画を呼びかけているのだ。

私たちの生活にもっとも身近な公的な仕事、郵政。民営化以後、郵便ポストがなくなり、郵便貯金する場も失った地域は多い。そんな地域の住民や、低待遇に苦しむ職員との意見交換は悪くはない。下見さんはこう語る。

「株式会社でも公社でもない。市民のため、市民が経営や事業に直接関与できる“市民公社”といった形態のあり方が議論されてもいい。それは、今をおいてないのです」