アライグマ「涙の叫び」

週刊プレイボーイ2006年11月27日号に加筆

| クマにイノシシ、サル…と人を襲い、農地を荒らしている昨今。加えて、本来、日本にいないはずの外来種が新たな被害を拡大し続けている。ブラックバスにカミツキガメ…なかでも、人間の生活と生態系に甚大な影響を及ぼしているのがアライグマ。今年6月、神奈川県は、今後10年で県内のアライグマすべてを駆逐する計画を施行した。 |

家屋被害に農業被害…さらに都市部にまで

アライグマの生息密度が高いと言われる神奈川県三浦半島。11月上旬、横須賀市の害虫・害獣駆除業者「三栄消毒」はアライグマの被害に遭った市内の家々を訪問していた。

「うわぁ、糞だらけだ。こりゃ、もう何年もここに棲んでるよ」

|

| (上:捕獲されたアライグマ) |

Aさん宅で、天井裏を覗いた社長の吉田進さんが声を出す。天井裏を覗いたその家の婦人は「初めは天井の物音をネズミと思っていました。でも大きそうだし、去年からは体が痒くなってきて…。これだったんですね」とショックを隠せない様子だった。痒みは糞からわいたノミの可能性もある。

アライグマは、狸にも似ているが、尾の黒い横縞が特徴だ。夜行性で、雨どいや庭の木を登って、通風口などわずかな隙間があれば潜り込み、天井裏に住んでしまう。この家にはまたアライグマが戻ってくると、吉田社長は捕獲ワナを設置した。

この日は、続いて、以前に設置した捕獲ワナにかかったアライグマの回収に向かう。そのBさん宅には、大きなアライグマがかかっていた。

「今年は庭の金魚、その餌、柿300個をやられました。実はウチ、一昨年6頭、去年7頭、今年は4頭目の捕獲なんです。もうやられっぱなしですよ」

次のCさん宅でも今年6頭目を捕獲。ここも柿がやられていた。

結局、この日はアライグマ3頭、そして同様の被害を起こすハクビシン1頭が捕獲された。

被害はこれに留まらない。三浦市はスイカ産地だが、アライグマはその長い指でスイカに開けた小さな穴から中身だけくり抜いて食べてしまう。大根やトウモロコシもやられ、04年度は県内のアライグマによる農業被害が1563万円。3年前の10倍以上だ。

回収した動物たちは、すぐに獣医の元に運ばれ薬殺された。注射を打って数秒後にぐったり安楽死する様子を見て、吉田社長は「可愛そうだね。だから私らは毎月、動物たちの供養をするんだ」と、いかにツラい仕事かを打ち明けてくれた。10月だけで、三栄消毒は50頭以上を処分しているという。

横須賀は、平野部を除けば、連なる谷戸に住宅地が密集する街である。アライグマは山から容易に人家に入り込む。

|

| 上:アライグマにくりぬかれたスイカ |

だが、このような自然に近い場所だけではない。都市部でも被害は発生している。

横浜市の駆除業者「明誠」の佐藤つかさ社長は、アライグマを横浜駅近くのマンションで捕獲したことがある。

「アライグマにとって、ビル群は森で生ゴミ置き場は格好の餌場なんです。横浜でもあちこちにいますよ」

凄まじい繁殖率、現状の防除では限界

|

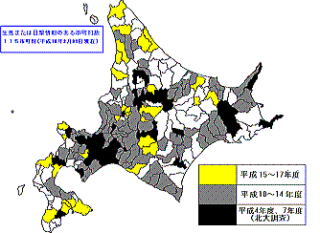

| (上:北海道での繁殖範囲) |

現在、神奈川県を含め、40以上の都道府県で目撃されているアライグマだが、元々は北米原産だ。それが77年放映のTVアニメ「あらいぐまラスカル」も一因となり、ペットブームにのって大量輸入された。そして、飼育放棄されたり逃げたりした個体が野生化し、数を増やしていったのだ。

県で最初にアライグマを捕獲した98年はわずか4頭だった。この時点で全県的に捕獲する動きがあれば、今ほど深刻な事態にはならなかったはず。横須賀市農林水産課職員は「どの自治体も、たいしたことないと油断していましたね」と当時を振り返る。

6年後の04年度、その捕獲数はついに約千頭にも達した(横須賀市だけで半分近い450頭)。

アライグマは、1回の出産で4頭前後の子供を生む。横浜市では「もし駆除をしなければ、年に56%増えるとの試算を採用しています」と計算している。だとすれば、県が推定する現在の生息数約4千頭は2年後にはなんと1万頭に達してしまう!

だが実際、現在の年4000匹ですら信用する駆除業者は少ない。

「そんなものじゃ・・。ゆうに一万匹はいますよ」(佐藤社長)

こうした状況下、県は今年6月、県内のアライグマを10年以内に全頭駆除する「アライグマ防除実施計画」を施行した。年度ごとの捕獲数を各市町村が設定し、それにかかる駆除費用の最大半額を県が補助するというもので先の安楽死もここに定められている。 だが、前出の佐藤社長は「全頭駆除なんて絶対に無理」と語る。

「この計画は『防除』です。被害がなく、たとえば足跡を見ただけでも、罠を仕掛け被害を未然に防ぐという計画です。でも、現状は従来どおり、被害後の駆除だけがほとんどなんです」

吉田社長(前出)も同意見だ。

「計画の趣旨はとてもいい。ただ、横須賀を覆う丘陵部の緑地などは間違いなくアライグマだらけ。ここで捕獲しなきゃ。そういう場所でワナを設置し、毎日巡視できるのは地域住民だけ。でも、その気運はまだないですね。もちろん個人では難しいから、市民団体や住民組織を行政がサポートして、私らも連携できればと思うんですが」

そして、両社長だけではなく、捕獲に熱心な横須賀市や鎌倉市は「全頭捕獲するならもっと予算を」と強調する。というのは、捕獲に熱心ではない自治体で増えたアライグマがやってきたら、それまでの捕獲は水の泡となるからで、鎌倉市みどり課職員は、「捕獲に予算を捻出できない自治体にも潤沢な捕獲予算を提供し、全県一斉にやるべき。10年で終わらせるなら、今ここで予算をケチるべきではない」と語った。

もっとも、県がまったく努力していないかといえばそうではない。ただ現状では、県環境農政部緑政課によると、シカやタイワンリスなどが及ぼす食害対策も含み、補助予算を2年前の倍以上出しているのだが(今年度2800万円)、それでも足りないほど、動物被害が広がっているのだ。

今世紀中に日本海まで拡大か?

では、このままでは一体どこまでアライグマは増えるのか? ここに少々衝撃的なシミュレーションがある。

次の図を見ていただきたい。黄色い地域がアライグマが棲みつくであろう地域を表している。

次の図を見ていただきたい。黄色い地域がアライグマが棲みつくであろう地域を表している。

これによると、2019年には神奈川県北部の丹沢山地を越え山梨県と埼玉県に入り込み、2064年までには長野県、今世紀末には日本海近くにまで拡大するというのだ。

これを作成した横浜国立大学・大学院環境情報研究員の小池文人助教授(生態学)がこう語る。

「これは県やNGOによるアライグマに関するアンケート調査を分析して、03年に作りました。駆除が行われず、新たな飼育放棄がないとの仮定での予測なので、本当にこう推移するとは言えませんが、大問題であることは理解されると思います。アライグマの生息拡大を危惧し、これを公表することで一刻も早く国や県がなんらかの対策に動いてくれることを狙ったんです」

だが当時、国も県も動かなかった。そしてこの3年間での被害拡大を小池助教授は残念がる。だが、さらに危惧されるのは生態系への被害だという。

「とくに、鳥への影響を心配しています。アライグマは木登りがうまく、鳥の卵やヒナを食べられるからです」

もちろん、鳥だけではない。

三浦半島の葉山地区から横須賀にかけてはサンショウウオやカエル等の両生類が棲息する。サンショウウオの生息地保全活動に取り組む金田正人さん(NGO「生物多様性JAPAN」研究員)は、96年に三浦半島でアライグマの足跡を確認した。「その頃から産卵池でサンショウウオやカエルの減少が目立ち始めた」と言う。

金田さんは、無人撮影装置等を使い、産卵地での両生類の捕食者の80%以上がアライグマであると確認。この10月下旬も、カエルが減少する逗子市の谷戸で、アライグマの生息数調査のために捕獲ワナをしかけ、毎日巡視していた。その理由を次のように語る。

「被害のなかでも、生態系の問題は難しい。生物減少の理由はアライグマだけではないからです。しかしアライグマを捕獲し減少させ、両生類の生息数が増えれば、やはりアライグマは影響の一因と証明できる。僕が目指すのは、アライグマ問題も含め生態系を元の状態で保全していくことです」

生態系被害が他の被害と違うのはここだ。被害を受けた生態系は元の姿を取り戻すのに、実に長い年月と関係者の膨大な努力を要するのだ。アライグマだけが原因と言えないが、「アライグマの生息実態を調べるなら、生息が確認された時点で速やかに捕獲する取り組みが必要」と金田さんは考えている。

つまり、生息実態調査にせよ防除にせよ、「ここにいる」と確認された時点で、速やかに行うことが望ましいということだ。予防こそが最善の対策だ。

全国ではまだアライグマ被害がさほど深刻ではない地域もあるが、その住民も今のうちに、行政にアライグマの捕獲調査を要請すべきかもしれない。どこでも、三浦半島のような事態にならないとは言えないのだから。

とは言え、アライグマにはなんの罪もない。彼らを捨て放置していたのは人間だ。冒頭の三栄消毒同様、明誠でも「処分するのは本当にきつい」と、心の痛みから、毎年、処分したアライグマのために寺で供養を行っている。また里親運動を実践したり、施設での終生飼育を提唱する団体もあり、佐藤社長も「受け入れてくれるなら、喜んで捕獲したアライグマを提供する」と、実際、過去に約20頭を提供している。だが、いかんせん捕獲数が多すぎ、ほとんど殺処分されるのが実情。アライグマも泣いているはずだ。

確実に言えるのは、被害があってから捕獲するだけの現体制では、人間や生態系への被害、アライグマの殺処分ともに終わらないということ。次世代にツケを残さないため、やれることは、今すぐやるしかない。