凄いぞ、日本発の環境技術!

ーー世界各国で進む革新的環境技術。じつは日本が一番凄い!?ーー

週刊SPA09年7月下旬号

| 発明は世界各地で毎日のように行われている。そのなかでも、それまでの技術を根本から変える可能性をもつ革新的技術は本からも生まれている。そのいくつかを紹介する。 |

●海水中のマグネシウムを石油に代わるエネルギーに。しかも石油の数十万年分!

|

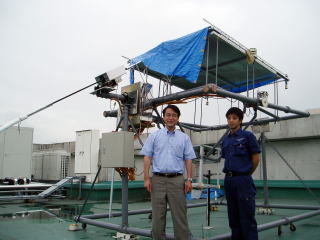

| 製造コストわずか80万円の太陽光レーザー装置の前で |

「目指すのは、化石燃料が不要となるエネルギー循環社会です。2025年までには実現したいです」

こう断言するのは東京工業大学の矢部孝教授(59)だ。

石油もウランも天然ガスもあと数十年分の埋蔵量しかないが、矢部教授は「海水中には石油30万年分にも相当する量のマグネシウムがあります。これは、従来の火力発電所でも使えるだけではなく、二酸化炭素も出さないエネルギー源なんです」と、マグネシウム革命を起こそうとしている。

マグネシウムは地上にもあり、ロケット噴射にも利用されるように高エネルギーを出す。だが、その精錬に莫大な火力が必要なことで、どの研究者も「海のマグネシウムは無尽蔵でも、エネルギー源には無理」と考えてきた。

だが矢部教授は、火力ではなく、格安の方法でのマグネシウムの精錬方法を確立した。

「まずは、海水の淡水化です。日本では逆浸透膜方式が主流ですが、これは莫大な電力が必要。私はエレクトラというベンチャー企業を立ち上げ、ほとんどエネルギー不要の淡水化を実践しています(すでに数カ国から国レベルで採用された。詳細は企業秘密)」

さて、淡水化をすると、塩とにがり(塩化マグネシウム)が残る。この塩化マグネシウムをマグネシウムに精錬するというのだ。

|

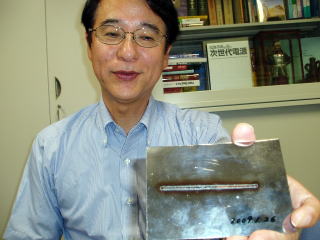

| 太陽光レーザーで鉄に穴を開けた |

「クロムとネオジムという金属を触媒にして太陽光線を当てると、レーザー光線が出ます。これを塩化マグネシウムの直径1㍉の一点に当てると2万度の超高温となり、0コンマ数秒でマグネシウムが精錬できます。これを発電に使うのですが、たとえば10㌧の海水からは13㌔のマグネシウムが取れ、標準世帯一か月分の電力をカバーできます」

東京工業大学の屋上にそのレーザー発生装置がある。太陽の追尾システムを備えながら、なんと、製作費わずかに50万円。

「やっていることは、じつはローテクの固まり。だから廉価での開発が可能なんですね」

マグネシウム発電で面白いのは、マグネシウムを燃やしたあとにできる酸化マグネシウムにもう一度レーザーを当てるとマグネシウムに戻るということだ。

「つまり、いったん循環システムができると、あとはマグネシウムを補充する程度で、大量の精錬も不要になります」

そして、この世紀の大挑戦は今冬に始まる。 矢部教授らは、沖縄県宮古島で、海水の淡水化、太陽光励起レーザー装置を5000台設置してのマグネシウム精錬という、総合的な実験に挑むのだ。

「できた淡水は地元の医療施設やホテルなどに供給します。また、当面は、淡水とマグネシウムを売って収益を得ることを目指します。マグネシウムは携帯電話やパソコンにもまだまだ需要がある。ここで必要な資金をため、25年までに発電を目指したい」

発電だけではない。矢部教授は燃料電池自動車も目論んでいる。

「03年にアメリカのベンチャー会社が、亜鉛燃料電池で車を600キロ走らせギネスブックに載りました。でも、マグネシウムの電力量は亜鉛の3倍です(今主流のリチウムイオン電池と比べても7.5倍)。つまり同じ距離を走るなら軽い電池が作れる。今の試算なら、10Kgのマグネシウム電池で200Kmは走ります。将来、マグネシウムの大量廉価製造が可能になると、車の燃料電池はカセット方式でコンビニでも売りたい。古いカセットは専用の回収車で回収します。間違いなくそういう時代が来ます」

宮古島の実験が成功したら、東南アジアの各所に同じような施設を作り、より大規模な実験を行う。そして、水を廉価で供給し世界の水不足にも対応しつつ、25年までにはマグネシウムをエネルギー源とした社会を実現する。これが大雑把なロードマップである。

この実験に諸外国からの視線は熱い。じつは、宮古島でのプロジェクトにしても、外国企業からの投資で実現した。

「日本ですか? 今までにない技術をとにかく否定したいんですね。今まで5回、国に助成金の申請を出したけど、すべて『技術的実現が望めない』などの理由で落ちました(笑)。でも、僕はへこたれない。だって、このシステムができないはずがない。僕はエネルギー問題を解決したくて研究の道に入ったんです。今、使命感に燃えていますよ」

●半永久的に使える大容量バッテリーの完成

昨年10月、画期的なキャパシタ(蓄電装置。コンデンサの一種)が日本で誕生した。製作したのは、社員数28人のアドバンスト・キャパシタ・テクノロジー㈱(以下、ACT)。商品名はプレムリス。3形式あるが、どれもてのひらに乗る小ささだ。

キャパシタ自体は18世紀にヨーロッパで発明され、以後、多数の種類が生産されているが、20世紀末から最先端となったのは「電気二重層キャパシタ」(以下、EDLC)。急速充電(数秒から数分)や急速放電ができ、それも何万回も可能という長寿命のため、電子回路のバックアップ電源やコピー機の急速加熱用電源などに活用されている。唯一の弱点は、蓄電容量が少ないことだ。

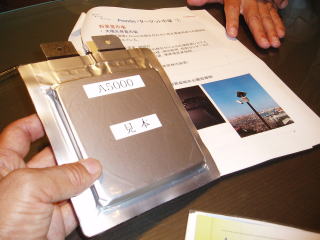

|

| プレムリス。手のひらサイズで、持つとその軽さに驚く |

「それをクリアしたのがプレムリスです。EDLCと比べ、5倍のエネルギー密度(30

Wh/Kg)をもたせることができました。ACTは2004年創業ですが、ここに来るまで4年かかりました。そこで、何に使うかですが、ソーラー発電との組み合わせを目指します。具体的には、街灯、照明灯、道路標識などを電線不要の独立システム装置として増やしたい」(ACTの吉田哲さん《仮名》)

実際、その組み合わせで照明灯を売り出す会社がある。㈱エル光源(千葉県市川市)は、外灯のない真っ暗な場所でも活躍できるようにと、ソーラー灯「スモールキャパ」を販売するのだが、その電源にプレムリスを採用した理由を次のように話してくれた。

「これまでの化学電池(鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池など)は、たった3~4年で交換しなければならず、長寿命のキャパシタの採用を考えていました。数あるキャパシタの中でプレムリスを選んだのは、エネルギー密度の高さです。スモールキャパは毎晩12Whの電力消費が必要ですが、プレムリス2枚でそれをカバーします。また、鉛蓄電池は曇雨日にはまったく充電できないのに、プレムリスは内部抵抗が小さいため充電可能。サイズも小さいから、コンパクトなソーラー灯が実現できました」(同社・清瀬さん)

実際、電池交換不用のソーラー照明灯というセールスポイントが当たり、多くの成約に結びついているという。

プレムリスの長所はまだある。

「マイナス30度の寒冷地でも使えること。あと、他のキャパシタもそうですが、公害性のある鉛や重金属を一切使用していないことです。実際、車のバッテリーをはじめ、世の中、携帯電話やシェーバーのバッテリーを除いたら、ほとんど鉛だらけ。この現状を変えたいと思います」(吉田さん)

たとえば、電気自動車などにも応用できるのだろうか?

「キャパシタで電気自動車を走らすとなると、また新たな技術が必要となります。また、車両の値段も高くなるので、私たち、まずは今の路線でプレムリスを売ることに集中したい(笑)。来春から月産2万個を目指しての量産体制に入ります」

|

| 太陽光発電と組合わせた照明灯。電線なし。これで何十年ももつ。 |

プレムリスに限らず、じつは、環境問題に関心を向ける市民は、キャパシタにも熱い視線を向けている。その一人、田中優さんは、

「キャパシタはエネルギーの革命。なぜ、日本全国に大規模発電所を造るかというと、電力消費のピークに電気が足りなくなると停電するので、余分に造らざるを得なかったため。でも、実際の電力消費を平均すると、発電所の42%は不要。ところが電気が貯められないために、発電所は造られ続けてきた。家庭でソーラーとキャパシタを組み合わせたら、電線不要の社会が実現できるかも」

と大きな期待を寄せている。

プレムリスには、ハイブリッド車の電源、回生ブレーキからのエネルギー回収(たとえば、ハイブリッド車はブレーキをかけるたびに発電して、バッテリーに電気を戻している)、夜間電力貯蔵などの用途も想定されている。

大量生産で廉価販売が可能になったとき、その一部でも実現することを期待したい。

●夏でも暑くならないペンキ。熱交換塗料の発明

|

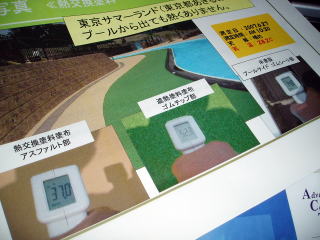

| アルバー工業のパンフより東京サマーランドの写真。緑色の遮熱塗料は52度。対して、ベージュ色の熱変換塗料は37度。 |

屋根や床に塗るだけで、真夏のグラウンドも裸足で歩けて、室内温度も数度下がるという塗料がある。

それが使われている一つ、東京サマーランド(東京都あきる野市)に行ってみた。真夏のプールサイドは熱いものだが、ここでは、その縦半分、緑色に塗られた床面はやや熱い。ところが、残り半分、ベージュ色に塗られた床面はちっとも熱くない。

緑色のは「遮熱塗料」。日光を跳ね返すことで熱を寄せつけない。これが今、「断熱=環境に優しい」塗料の主流として販売されている。

一方のベージュ色のは「熱交換塗料」。日光の熱エネルギーが、塗料内にある熱交換物質の振動エネルギーに換わることで熱が消えるのだ。商品名は「タフコート」。製造元のアルバー工業㈱(大阪府門真市)の石川学社長は元気よく語る。

「環境に優しいと言われますが、遮熱塗料には、表面が汚れると熱反射も落ち、逆に塗料面が蓄熱体と化す欠点があるんです。また、冬でも熱を反射すると部屋が寒くなる。つまり暖房代(電気代)がかかり、二酸化炭素の排出も増える。でも、どの自治体も組織も、その欠点を知りながら、他に違う塗料もないので、工事にはこれを採用していたんです」

そんな石川社長も、当初は遮熱塗料の開発を考えていた。

「でも、この欠点を抱えたままでやるのは先行き面白くない。そんなとき、むしろ熱を取り入れて、その熱エネルギーを違うエネルギーに交換すればいけるんちゃうかとひらめいたんです。もっとも、熱を運動エネルギーに換える素材を作るのに苦労しました。比重の違う物質をいくつも混ぜると、空中にフワーと浮いたりしてね。やっと試作品ができたのは03年末です」

そして販売。すると、すぐに抜群の評価を得ることになる。

ある工場では、塗装前と比べ、室温が2度以上下がった。あるメーカーの大型溶剤タンクでは、遮熱塗料のタンクと比べると、タンクの中の液温が最大で10度も下回り、冷却のための散水が減った。また、一般家庭の屋根(面積100平米)に塗装したあとは、6月から9月の夏の4ヶ月間で、推測値ながら、冷房代で約10万円(CO2削減で約1.6トン)を節約できるほどの数値が出た。東京都墨田区立押上小学校では、アスファルトのグランドを熱交換塗料で塗装すると、生徒の裸足での運動が可能になった。庁舎、病院、体育館での需要も増えている。

「最大の長所は、熱交換塗料は表面が汚れても効果が変わらないことです。持続力があるんです。遮熱塗料と比べたらやや高いですが、長い目でみれば元は取れます」

ただ、この熱交換塗料は最近まで不遇の時代を経験していた。なかなか関心を示す自治体がなかったのだ。

「私らの実績データを国や自治体に出しても、うんともすんとも言われませんでした。というのは、わが社のパンフレットには、塗料内で熱を運動エネルギーに換えると書いてますが、それを顕微鏡で確認できるわけもない。じつは、発案者の私も科学的証明ができないんですわ。おそらく、エネルギー交換されているんだろうと(笑)。でも、お役所は、そういう科学的データという裏づけがないと冷たい。でも、それでもいい。大切なのは実績だから、『わからないまま行っちゃえ!』と売り続けていました」

|

|

|

|

| 帝国ホテル屋上 | 伊勢崎倉庫の屋根 | 群馬サファリパークのバス | 中川の河川敷 |

すると、昨年3月に自体は急変した。

「東京都建設局に呼ばれました。熱交換塗料が都の新技術に指定されたというんです。突然なのでビックリしました。おそらく、データがなくても実績を評価したのでしょう。でもそれからは、テレビの取材も来るし学校の問合せもむちゃくちゃ増えるし、もう何がなんだかわかりませんわ(笑)」

もっとも、熱交換塗料を塗装しても、エアコンをまったく使わなくなるわけではない。タフコートを販売する会社は全国にまだ30社のみ。技術も販売もまだこれからだ。だからこそ、石川社長には夢がある。

「塗料では、熱を運動エネルギーに変換しました。今後はその逆で、運動エネルギーを熱に、はたまた運動エネルギーを電気エネルギーにと、いろいろな変換に取り組みたい。目指すは省エネですが、じつは一番大切なものは『遊び心』なんですね」