日本最後の鷹匠、あれから8年

ーー前回の取材から8年。松原さんは変わることなく鷹匠を続けていたーー

月刊望星07年7月号

鷹匠になって三十三年。五十七歳の松原英俊さんが儲けたことはただの一度もない。

松原さんは、山形県の霊峰、月山の麓にある田麦俣集落(鶴岡市)に住む。今年の冬は、クマタカを使ってウサギを八羽獲った。前年は十三羽。五十年以上も前は高価だったウサギの毛皮は今やたったの五十円。これで食っていけるはずがない。だからなのだろう、今の時代、鷹匠を目指す人は皆無。松原さんがクマタカを使う最後の鷹匠だ。

鷹狩りのシーズンは冬に限られることもあるが、松原さんは、冬以外はアルバイトで過ごしている。ここ数年は、その猛禽類への知識を見込まれ、国土交通省の委託事業で、猛禽類の生態を中心とした環境調査を行い、一日二万円を得ているが、それとて、月に多くて九日、少ないと三日しか働けない。

失礼ながら尋ねてみた。年収はどれくらいなのですか、と。

「昨年度は百万円を少し越えただけです。確定申告に税務署に出向いた家内は係員に『え、こんなに少ないんですか?』と聞かれたそうです。生活保護を受けようと思えば受けられるようです」

松原さんはじつに淡々と答えてくれる。そこには、収入の多い少ないと、人生の価値とは何ら関係がないという自負が覗く。

国土交通省からの仕事もいつかは切れる。そうなると、十年近く前のように、旅館の手伝いや臨時野外指導員などの一日七〇〇〇円のバイト生活に戻るかもしれない。その頃の年収は四十万円台だったという。

だが、松原さんが、違う仕事に就くことを考えたことはただの一度もない。なぜなら、鷹匠こそ、自分で選び、自分を自分たらしめる仕事であるからだ。

「自然と一体となって生きることこそ私の生き方なんです。それを最大限に謳歌させてくれるのが、タカと二人で山を歩くことです。この生き方だけは譲れません。金では買えないものですから」

金では買えない日々。今までの人生で、松原さんがもっとも懐かしむ一つは、かつて、タカと二人だけで十五年以上も続けてきた電気も水道もない山小屋暮らしの日々である。年収は二十四万円だった。

●懐かしの二十四万円時代

鷹匠になると決めたのは、慶応大学三年生のとき。当時、一年間休学をしていた松原さんは、山形県の農家に住みこみ、援農しながら村の子どもと川に潜り魚を捕らえ、山ではウサギを追いかけていた。貧しい村だったが、自然と戯れる充実の日々に、「たとえどんなに貧しくてもいいから、自然と一体になって生きたい」との願望が湧いたのだ。そして、かつて小説やドキュメンタリー映像で感銘を受けた鷹匠を仕事に選んだのである。

一九七四年、大学を卒業した松原さんは、山形県真室川町在住の鷹匠、沓沢朝治さんに弟子入りをした。とはいえ、沓沢さんは七十九歳と高齢で、山に入っての鷹狩りは無理になっていて、松原さんは、基本的な訓練方法を学んだだけで一年後に沓沢家を出た。

そして手にしたのは、三万円で師匠から譲り受けたクマタカ「寒太(カンタ)」と車道から歩いて一時間に位置する山小屋だった。辛かった修行時代を経て、無限の可能性が空いっぱいに広がる開放感に松原さんは包まれた。

山小屋でのタカと二人きりの生活。そこには電気も水道もない。収入は、夏の三ヶ月に土方仕事で得た二十四万円がすべてだった。そのお金で買うのは、米、即席麺、調味料、サバとイワシの缶詰だけ。山菜を採取し、野菜やトウモロコシは小屋の脇で育てた。ドラム缶の五右衛門風呂に入っては大声で歌った。秋も深まると、タカの訓練に没頭した。娯楽や女性とのデートには何の関心もなかった。

この頃の話を始めると、松原さんは本当に嬉しそうになる。

「今思い返しても最高の生活でした。あのドラム缶風呂にはまた入ってみたいです」

だが、その自由を手に入れ、維持するためには「いくつもの耐えがたいほどの辛い経験」を経なければならなかった。それを話すとき、松原さんの顔は毅然たる表情に変わる。思い出すのが辛いからではない。松原さんはこう表現する――「あの困難を乗り越えたからこそ、今の私があると思います。年収二十四万円時代、自然は、喜びも苦しみも、人生に大切なことすべてを私に教えてくました」

●試練

松原さんの人生は試練に満ちている。たとえば、人間関係に悩み抜いた修行生活。独立後も、技術の未熟から、はじめの三年半はまったく獲物がとれなかったこと。そしてタカを死なせたこと。

どの話を聞いても「同じ立場なら、オレは鷹匠やめてるな」と思う出来事ばかりだ。

特に、一九八三年、順調に狩りを続けてきたクマタカ「加無号(かぶごう)」が忽然と死んでからしばらくは、魂の抜け殻のようだったという。狩りの季節は、捕獲本能を高めるため死なない程度の絶食をクマタカに強いるのだが、その度合いを誤り死なせた自責の念から、何も考えられず何も食べられない日が続いたのだ。松原さんはこう振り返る。

「人生最大の挫折でした。食べることもできなくなった私は、青森市の実家に帰りました。両親は、私の未熟さをなじることなく、ただ暖かいご飯を出してくれた。それで徐々に元気が出て、私はようやく考えることができたんです。人に会わずに生活してきた自分を誰も助けてくれるはずがない。ならば答は自分で出すしかない。そして決めました。『オレには鷹匠しかできない。ここで逃げるな、闘おう。覚悟を決めるんだ』と」

実家で一週間ほど英気を養った松原さんは、再び山小屋に帰っていった。そして、新しいクマタカの入手と、その訓練に没頭する。収入源は、相変わらず、夏三カ月の土方仕事だけだった。

そして、加無号の死去から三年、松原さんは再び雪の大地に立つ。その心は、試練を乗り越えた誇りに満ちていた。松原さんは雪の大地で誓ったーー「オレは鷹匠として生きる」

●結婚

|

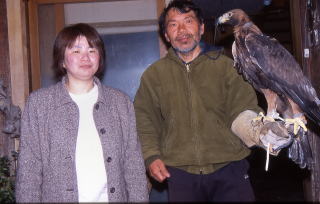

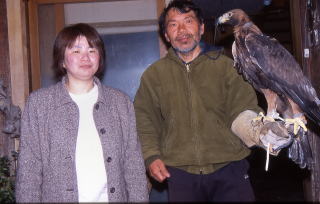

| 妻多津子さんと。腕に乗せるのはイヌワシの崑崙 |

こんな松原さんの半生を知った人が意外に思うのが、松原さんに妻子がいることだ。じつは、私も九年前に初めて松原さんに会うまでは、その情報に実感をもてなかった。だが、松原家には確かに妻の多津子さん(四十六)と息子の浩平君(十六)がいるのである。

「結婚するときですか。それはもう、親も親戚も友だちもみんな大反対ですよ!」

多津子さんは、じつにあっけらかんと結婚当時のことを話してくれた。

八四年、多津子さんは、会津磐梯山を登山中に松原さんと出会う。当時、多津子さんは銀行に勤めていたが、銀行マンの疲れきった顔を見て何を楽しみに生きているのか疑問に思っていた。そんな時に出会った松原さんの顔は「充実していて」「新鮮」だった。鷹匠という生き方も「カルチャーショック」だった。

二人はつきあい始め、五年後の八十九年、松原さん三十九歳、多津子さん二十九歳で結婚を決める。すぐに、多津子さんの周囲で結婚反対の嵐が湧き起こった。何せ相手は、定収入がなく、ガスも電気も水道もない山小屋で暮らす男だ。そして、じつは多津子さんにとってもこの結婚は「賭け」だった。

「つきあっていた頃から、私もこういう生活をしてみたいと思いました。でも一方で、大丈夫かなとの不安もありました。憧れと現実とは違いますから」

披露宴も新婚旅行もしなかった。互いの両親への結婚の報告のあと、山小屋暮らしが始まった。風呂に入るには、沢との間を三十往復してバケツで水を汲んだ。冬は、薪ストーブの上で雪を溶かしてシチューを作る。おかずの山菜も自分で探した。

披露困憊する毎日。若かったからできたと多津子さんは振り返る。だが、この新婚生活は「心の満足」をもたらした。

「周囲の反対どおり、大変な生活でした。でも、だからこそやりがいもあるんです。そして得たのは、お金がなくても何とかなるという自信です。もし、街の誰かと普通に結婚していたら経済的には守られたでしょうが、気持ちは虚しくなっていたと思います」

自分が大地に打ちつけたエネルギーを、生きがいという確実な手応えで返してくれる自然。多津子さんは自分の選択が間違っていなかったことを知ったのだ。

ただ、多津子さんの妊娠を機に、翌九〇年に夫婦は田麦俣に居を移し、現在、築百十年の古い民家に住む。電気も水道もある生活だが、タカと共に生きる毎日は変わらない。多津子さんは、鷹に餌を上げ、ときには、松原さんの補助として鷹の訓練を手伝っている。

結婚して十八年。多津子さんは、今の自分をこう表現した――「私は今、『自分が生きている』という実感がありますよ」

この言葉に私は唸った。二人揃ってこんなことが言える夫婦は、今いったいどれほどいるだろうか。

●子育て

前述のように、ひとたび絶望の淵に落とされた松原さんが立ちあがれたのは、ご両親の暖かさもその一助となったからだ。それに感謝しつつも、松原さんはこう主張する。

「自分の人生は親や周囲に左右されるべきではありません。自分で決めるものなんです」

それはまったく正しいと思う。だが、その松原さんが、ただ一度、収入のことで「忸怩たる思い」を経験したことがある。多津子さんは二人目の子を欲しがったのだが、松原さんが自分の収入では無理と判断したときだ。

「もし二人目となると、妻はもちろん、私も馬車馬のように働かねばなりません。そうなると、自然と一体に生きる時間が限られてしまいます。それは私にとって怖ろしいこと。二人で話し合って二人目を断念しました。家内にはすまないと思いました」

だからこそ松原さんは決めた。浩平君とできる限り向かい合うと。じっさい、松原さんは子育てに相当の時間を割いたようだ。多津子さんはこう振り返る。

「松原の子育てで感心したのは、逃げなかったことです。松原は何でもタカ優先で、私たちケンカが絶えませんが、子育てに関しては、私がパートの仕事に出たり、大阪の実家に帰っている間は、タカではなく育児に専念してくれたんです」

松原さんは浩平君の学校での成績を一度も気にしたことがない。それよりも、自然を愛する子になってほしいと、幼少期だけではなく、小学生、中学生になっても、浩平君を山や海に連れて歩いた。今も、毎年、格安航空券が出回れば沖縄に飛び、浜にテントを張り、海に潜っては魚やタコを自給するサバイバル旅行を行っている。JRの青春18切符が出回れば、各地を登山する。

取材を通して感じたのは、収入が少なかろうと、松原さんが人生を楽しむコツと技術をもちあわせていることだ。その結果なのだろう、浩平君は海が好きになり、今は県内の水産高校に通っている。まだ将来のことはわからない。だが、「自分の好きな道をいってくれた」。これが松原さんには嬉しい。

●厳しくなる規制

とはいえ、松原さんのもっとも大切な仕事である鷹匠に関しては、年々、その周辺環境は厳しい現実に晒されている。

|

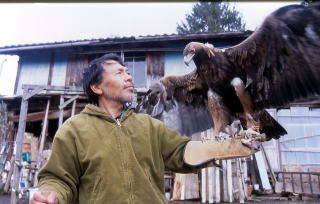

| 06年の法律で、松原さんがイヌワシを使う狩りは絶たれた |

一つは、八十四年、環境庁(当時)がクマタカを「特殊鳥類」に指定し、クマタカの捕獲と譲渡を禁止したことだ。これは、鷹匠に、クマタカの巣からヒナを捕獲して訓練することを禁止したものだった。実際、この指定で、鷹匠生活に別れを告げた人もいる。

これだけではない。松原さんは、クマタカより大型のイヌワシも使って狩りを行うが、昨年六月、「動物愛護管理法」改正で、イヌワシが、ハイエナやヒョウ同様の「特定危険動物」に指定されてしまった。簡単にいえば、危険動物による危害を防ぐために「檻から出すな」という内容だ。松原さんはイヌワシでの狩りを絶たれてしまったのだ。

法的規制だけではなく、鷹狩りに望ましいブナ林の減少や、人手の入らなくなった荒れる里山の増加、激減する野生動物など、鷹匠の生きる道はますます厳しくなっている。

だが、松原さんが鷹匠を諦めるつもりは毛頭ない。捕獲がダメならと、クマタカを輸入し、その人工繁殖を幾度か試みた。まだ交尾も成功しないが、いつの日か、卵が生まれるのを信じている。また、鷹狩りにふさわしい場所を求め、冬になるとタカとともに北海道や東北各地に遠征に出かけている。凄まじいエネルギーである。

「自分で乗り越えられる限りは、どんな難関があろうと、冬はクマタカと共に山に向かいたいですね」

と松原さんは語るのだが、何がそれほどまでに松原さんを駆り立てるのだろうか。答はたった一言だった。

「後姿です」

「後姿?」

「そうです。獲物を発見するとタカは私の腕から離れ、一直線に獲物に向かいます。そのタカの後姿を見るのは、何にも変えがたい醍醐味なんです。あの後姿にこそ、鷹匠の総ての思いが込められているんです」

松原さんは今でも覚えている。一九七九年二月十三日。鷹匠として独立して三年半経っても、半人前では獲物を一匹も獲ったことがなかった。だが、その日、加無号が松原さんの腕を離れ、ウサギに向かって飛び立ち、翼を広げてウサギに覆いかぶさり爪を立て、そのままウサギと共に斜面を滑っていった。

それまで、一日に何百回も「絶対に鷹匠になるんだ。いつかは獲物を獲るんだ」と自分自身に誓い、夢描いていた光景が目の前に展開したのだ。「爪を離すな!」。加無号の元に駆け寄ると、その足元にはウサギがいた。松原さんは雪原に立ち尽くし、ただただ大声で泣いていた。その人生で、これ以上の感激を味わったのは、後にも先にもない。

タカと山を歩くことで得るかけがえのない充実感。それは金では買えない。

松原さんは、ときどき、若い人たちに向けて講演をすることがあるが、いつも次のことを訴えるという。

「大きな夢を追ってほしい。お金で買えるのはたいした夢ではありません。お金で買えないのが本当の夢なのです」

●余禄ーー金を使う

多津子さんは結婚するとき、「この人がどういう人生を歩んでいくのか、それを見るのも楽しみ」と思ったという。

全然変わっていないのでは、と私が言うと、すかさず「いいえ、ますますエスカレートしています」と笑った。

少ない年収。この事実から、松原さんが年中質素に生きていると想像される読者は多いと思う。普段の生活は確かに質素だ。衣服はフリーマーケットで買い集めたものが多く、部屋にはしゃれた調度品は見当たらない。

だが、松原さんは、使うときには、年収に相当するお金を一度に使うときがある。

たとえば、九四年春、地元紙に、中国の未踏峰ギリシク・ターク(六四八八メートル)への隊員公募の記事が載っていた。松原さんがいつかはと夢に抱いていた地域だ。記事を読んだ三十分後、お金もないのに、松原さんは応募のために受話器を手にしていた。そして、日本での数ヶ月の訓練を経て、九十五年夏、松原さんは登頂に成功する。遠征期間は一ヶ月、かかった費用は七十五万円。

二〇〇一年には、同じく公募隊に参加し、チベット未踏峰ヤルラシャンポに遠征する(登頂はならず)。費用は八十万円。〇三年には、一人で、南米ペルーの五〇〇〇メートル級の山を五つ登った。費用は三十万円。

また、沖縄にも魅せられ、格安航空券の出回る頃を見計らい、毎年夏には浜でテントを張り、海に潜って魚やタコを獲ってのサバイバル旅行を続けている。JRの普通車乗り放題の「青春18切符」が出回ると、全国あちこちの登山に行く。

|

| イヌワシの崑崙と。 |

松原さんは、とにかく、自然と一体になることが好きなのだ。本人の言葉で言えば、「それが人生」なのだ。じつは公募隊への参加費用は、多津子さんの貯金を拝借したものなので、ここで軽々しく書くのは憚れるのだが、普段は慎ましやかでも、人生を心から楽しむための金は惜しまない。これもまた豊かな生活だ。