放射線を出すウランレンガが出回っている!

ーー人形峠の今ーー

週刊AERA2010年2月22日号の原文

| 放射性廃棄物は当然だが、厳重に管理されるべきものだ。絶対に一般社会に出してはいけない。ところが今、ほとんどの人に知られることなく、放射線を出すウランレンガが出回ったり、放射線を出す美術館があったりする。岡山県と鳥取県との県境に位置する「人形峠」ではかつてウラン鉱石を掘り出していたが、その残土(捨石)が放射線を出すのに数十年も処理がされなかったのだが、やっと決まった処理がレンガに加工して人形峠から出すことだった。だが誰も知らない。 |

ウランレンガが売られている! 原料はウラン残土。

|

|

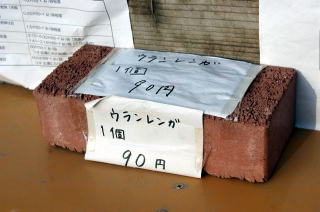

| ウランレンガ1個90円。通信販売でも販売 | さりげなく売られている |

2009年12月14日。岡山県鏡野町にある農産物直売場に立ち寄ると、レンガが売られていた。その名も「ウランレンガ」。一個90円。そこからは放射線が放出されているのに、じつに当たり前に陳列している。

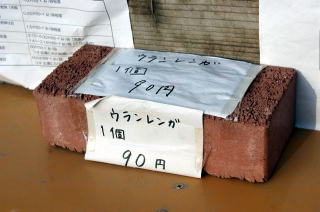

製造元は、日本原子力研究開発機構(本部、茨城県東海村。以下、機構)の人形峠環境技術センター(鏡野町。以下、技術センター)。原料は、ウラン採掘の際に掘り出した残土だ。

この残土はいわくつきだ。

1956年、鳥取県と岡山県にまたがる人形峠で、原子力燃料公社(機構の前身)がウラン発掘を開始。採掘は66年で終了するが、その後、公社は「動力炉燃料開発事業団」(動燃)に改組し、技術センターでは、輸入ウランの精錬や濃縮などの事業を展開してきた。

88年、採掘地の一つ、鳥取県東郷町の方面(かたも)地区で20万立米もの残土の放置が発覚する。住民は、動燃に再三撤去を求め、特に放射能レベルの高い約3千立米の撤去を巡り、2000年に動燃を提訴。だが、04年に最高裁で住民勝訴が確定しても、動燃は判決に従わないため、制裁金一日75万円を住民側に支払い続けるという異常な事態にまで発展した。

なぜ原子炉規正法に引っかからないのか?

問題が一気に動いたのは06年5月。機構、鳥取県、三朝町(鳥取県)、文部科学省の4者が、残土をレンガ加工する協定を結び、08年から製造が始まったのだ。製造予定は、11年6月までに110万個。その一部は、通信販売でも扱われている。

気になるのはその放射線量だ。

機構の発表では、残土の放射線量は平均で毎時0.28マイクロシーベルト(μSv)と自然界の0.08〜0.1μSvの3倍以上。レンガの一般販売は問題ないのだろうか。

技術センターの山平秀弥総務課長は、「財団法人・原子力安全技術センターの試験で安全確認されています。何の問題もありません」と、その安全性を強調する。この安全確認は、レンガの上で一日5時間過ごすとの仮定で出されたものだ。

一方、地元で30年以上の反核運動を続ける市民団体「核に反対する津山市民会議」メンバーの石尾禎介さんは、「機構のこのやり方は受け入れられない」と憤る一人だ。

冒頭の直売場を訪れるまで、私は石尾さんが組んだ視察団(約10人)に加わり、技術センターとその周辺施設にいた。視察団と機構の両者が各施設の放射線量を測定したところ、残土からは最高で毎時0.9μSv、レンガからは最高0.35μSvという値を検出した。

|

| 低レベル放射性廃棄物の貯蔵庫では0.1μSvを測定。このように厳重に保管されている |

一方で、立ち入り禁止地域である低レベル放射性廃棄物の貯蔵庫では0.1μSv(写真左)。この事実が石尾さんにはひっかかる。

「0.1μSvは年間で一般人の被ばく上限である1ミリSvに相当するので、原子炉等規制法に基づき厳重に保管されます。それを上回るレンガが一般流出できるのは規制法の対象外だからです。この危険なものを、一般社会にばら撒いてはいけない」

安全と危険。両者の見解はまったくの平行線だ。

いずれにせよ、規正法の対象であれ対象外であれ、放射線は放射線だ。安全とは誰も断定できない。

なぜ残土はレンガとして処理されるのか?

そもそも、なぜ残土をレンガ加工するのだろう。採掘した坑道に埋め戻すことは技術的に難しかったのだろうか?

これを再度、山平総務課長に尋ねてみた。すると、その回答からは機構の苦慮が見えてきた。

「そうです。私たちは方面で埋め戻したかった。でも地元自治会の委任を受けた県会議員などからなる方面対策会議が『いったん掘り出したものの埋め戻しは断固反対』と表明しました。そこで、私たちの事業所に残土を撤去する協定を90年に自治会と結びました。だが事業所が岡山県側に属することで、長野士郎岡山県知事(当時)が、『鳥取の残土の岡山搬入には反対』と表明。これが枷となりました」

大筋では事実だ。動燃は残土の袋詰めを現地で94年に完了していたが、事業所搬入は実現しなかった。対策案があっても、判決に従いたくても、岡山県知事の反対がある以上は撤去は無理だったということだ。

「悩みに悩んで、考え出したのが、技術センターに隣接する三朝町でのレンガ加工だったのです」(山平総務課長)

だが、そんな行き詰った事情があっても、機構への不信を消せない住民は少なくない。

今、その不信感をさらに強めるのは、110万個のレンガの搬出先が非公開であることだ。わずかに公開されるのは、三朝町と鏡野町が受け入れる各2、3万個と、茨城県の機構本部の駐車場や隣接するアトムワールド(PR館)の花壇などに受け入れた1万個くらいなもの。

|

|

|

| アトムワールドの中。ウランレンガの花壇のすぐ近くに椅子がある。 | アトムワールドの入口。ウランレンガの傘立て | アトムワールドの入口。ウランレンガの花壇 |

|

|

|

| アトムワールドで展示するウランレンガでは放射線を測定できる。このときは0.143μSvとやや高かった | アトムワールドでのウランレンガの説明。安全を強調している | アトムワールドの隣は機構本部。そこのポーチにもウランレンガが使用 |

搬出先が判明

ところが視察から2日後、石尾さんから「搬出先がわかった」との連絡が入った。機構本部が、茨城県那珂市議会に、県内の機構施設へのレンガ搬入の説明をしていたというのだ。

那珂市議会事務局に電話を入れてみた。

――ウランレンガの県内の機構施設への搬入は本当ですか?

「本当です。11月17日に機構本部から議会の原子力安全対策特別委員会に説明がありました。那珂市では、那珂核融合研究所に2万5千個、スポーツハウスに3万6千個、研究所駐車場に6万個、同制御塔駐車場に4万5千個で計16万6千個、大洗市の大洗研究開発センターには40万個(その後42万個に)、東海村の東海研究開発センターに36万7千個が今後搬入されるとの説明でした」

意外なのは、議会での審議がなかったということだ。

「レンガは、機構と自治体とで結ぶ原子力政策の協定の対象外。審議は不要で、『搬入します』との説明だけでした」(事務局)

|

|

| 人形峠では、膨大な量のウラン残土が黒い袋に詰められ加工工場前に積まれていた。最高値0.9μSvを計測したが、作業員は誰も放射線用の防護服を着用していなかった。 | できたばかりのウランレンガ。これが計110万個作られる |

つまり、この件を当該住民は誰も知らない。合計で96万個。その搬入はいつ始まり、使途は何か。数ヶ所の機構各施設に電話をしてみた。

だが、機構本部広報課、那珂核融合研究所総務部、大洗研究開発センター地域交流課と尋ねても、「技術センターに尋ねてください。私たちは答える立場ではない」と困ったように答えるだけ。ではと、技術センターに尋ねると、「レンガは安全なので、敢えて搬出先や計画を積極的に広報する必要はないのです」(山平総務課長)と、情報公開の予定がないことを明かした。

東海村のある住民はこう呟いたーー「機構本部とアトムワールドだけで1万個で足りたのに、一ヶ所で数十万個も使えるのかな。とにかく具体的使途を知りたい」

その情報は何もない。20年以上前に、社会問題に発展した残土問題は今、住民が知らないまま決着しようとしている。

閉鎖予定の人形峠に残される大量の核廃棄物

さて、技術センターは01年に全事業を終え、現在、施設解体に向けての調査や研究の作業が進んでいる。核施設全体の解体は日本初の事業だ。

石尾さんとの視察で、私たちは、最終処理を待つ低レベル放射性廃棄物、六フッ化ウラン、ウラン鉱石の残さが捨てられた鉱さいダム、そして、鳥取と岡山の数ヶ所に今も膨大な量で残る残土堆積場を視察した。

だが、そのどれもが処理方法が確定していない。たとえば、各地の残土の全量は、レンガの原料のそれの160倍以上もある。

|

|

| 中津河堆積場。立ち入り禁止 | 中津河堆積場。離れて見ると膨大な残土の量がわかる |

その一つ、中津河堆積場(岡山県)は立ち入り禁止地域だ。覆土はされても、数ヶ所で年間1ミリSvを超えているからだ。

では、1ミリSvを下回ったら土地はどう使われるのか。この質問に、職員は「まだ具体的には決まっていません」と答えるだけだった。

3万5150立米のウラン製錬後の鉱さいが投棄され水を貯める夜次鉱さいダム。その鉱さいの除去と処理、土地の放射線除去なども今は調査段階だ。

もし11トンが漏れれば、半径800メートル以内の人は即死するといわれる六フッ化ウラン。技術センターには3843トンが厳重保管されている。過去の利用は福井県の高速増殖炉「もんじゅ」の燃料として、88年から96年までに11回で約60トンが運ばれただけだが、今後の処理の具体案はない。

数十年前は想定もしていなかった核施設解体とその方法。 だがそれは、住民理解の上に立ち、機構のこれまでの経験と技術に任せるしかない。

気になるのは、核施設で使われた機器やセメントなどを解体した廃棄物だ。視察団を案内した機構職員はこう説明した。

「これは放射性廃棄物ではありません。『核燃料物質によって汚染されたもの』という分類です。産廃として処理されます」

ここの入り口の放射線量は毎時0.14μSv。低レベル放射性廃棄物の0.1よりも高い。

職員の説明のあとに石尾さんが「どうせ鍋や釜に姿を変えるよ」と声を上げた。というのは前例があるからだ。

01年から日本初の原発解体が始まった茨城県の東海原発では、09年6月、放射能を含む可能性のある廃材約4トンが地元の鋳物工場に運ばれ、応接テーブルやベンチに生まれ変わった。

東海村で反核を掲げて活動する相沢一正村議員によると、これら製品は、放射能に抵抗感の強い一般市場には出ていない。機構施設内で使うだけだという。

「つまりレンガと同じ。放射線を出すのに、その分類名が違うだけで、原子炉等規正法などの対象外であるだけで、自治体と機構の協約の対象外であるだけで、放射性廃棄物は、住民が知らないまま一般社会へと流れ出るのです」(石尾さん)

視察での石尾さんの言葉に、機構職員は「適当なことを言われては困る。放射線の値は低い。安全性をまったく理解してもらえない」と何度も嘆いていた。

だが、問題は安全か危険かよりも、放射性物質が原料では、それを「不安」に思う住民が当たり前にいる点だ。一方で、99年にウラン溶液の臨界事故で2名の作業員が被ばく死したJCO事故が起きた東海村では、核問題に「無関心」な住民もいる。

今必要なのは、不安な住民にも無関心な住民にも、機構はじめ関係諸機関が、放射線を帯びた製品についての説明を果たすことのように思える。

おそらく、今後も広まる全国での放射性廃棄物の一般流出。私たちは、ある意味、新しい核問題に直面している。

|

|

|

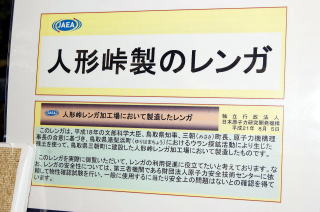

| 人形峠ではラドンを含む土を使って、ラドン浴を「楽しむ」ドールストーン(左)を開発。銀座の施設で使用されている。 | 人形峠にある「妖精の森美術館』。ここでは次の写真の「ウランガラス」を展示。美術館の床は毎時0.1μSvを越えるが、何の規制もなく子どもたちが入場する | ウランガラス。ウランを0.1%ほど混ぜると、ガラスが蛍光色に光る |

|

|

|

| 夜次鉱さいダム。ここに沈む膨大な核廃棄物をどう処理するかは今後の調査次第 | 放射線を浴びた機器やセメントを格納。だが、放射性廃棄物に該当しない。『核燃料物質によって汚染されたもの』という分類。普通の産廃になる | 危険度の高い六フッ化ウラン。3843トンをどう処理するかのプランはない |