「アメリカは謝罪に来ません今後もアメリカがアフガン人を見下すのなら、誰もアメリカを信用しようとしません」(亡くなった赤ん坊の祖母) |

カブール・ドサラカ地区。ここにあった10軒も一瞬にして爆撃で潰れ、10人以上が死傷した。だが、ぎりぎり難を逃れた地区リーダーは「アメリカはタリバンを駆逐した。いいことをした」と評価。隣人への哀れみと同時にもつアメリカへの評価。私は混乱した。詳しくは記事を。 |

5歳の少女サブリナは、10月7日の爆撃で、ガラスの破片を左目に受け水晶体が流れ出た。医師からは間もなくの失明を宣告されていた。 |

サブリナの父はアメリカへの怒りを隠さない。「私の娘はアルカイダではない!」 |

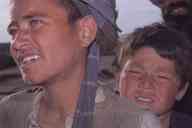

| ②避難民 空爆の恐ろしさに、首都カブールから多くの住民が隣国パキスタンを目指した。だがパキスタンは国境を封鎖。その多くが極寒の砂漠でテント生活に入った。 |

空爆を逃れた人たちには厳しい冬が待っていた。パキスタン国境に近いヒサルシャヒ避難民キャンプには、数千人もがボロボロのテントで寝泊りをしていた。 |

訪問したのは1月。夜は町の宿泊先でも寒くて目が冷めるほど。キャンプは耐えられないほどの寒さだったに違いない |

|

|

テントのなかには家財道具らしいものはほとんどない。元々は、パキスタンにいる親戚・知人を頼る予定だったからだ。 |

あまりの寒さに、子どもや老人などが次々と肺炎などで亡くなっていた。キャンプの近くには、石を置いただけの墓が何十も並んでいた。右端の男性は、爆撃でカブールの自宅と新婚の妻、そして自分の左足も失い、手術後ここに来たと語った。 |

その男性が帰っていく。その後姿の奥に広がるテントの茫漠たる存在感に私は思わずシャッターを切った。 |

左と同じ。この数ヵ月後、国連の指揮の下、この人々は元いた場所に帰ることができたが、帰っても自宅も職場もない人たちはどう生活するのか。もう一度会ってみたい |

米軍は「ピンポイント攻撃」をしたと語るが、一部はウソである。このクラスター爆弾はパラシュート(右の白いもの)付きで一度に200個以上も落とされるので、風向き次第でどこに落ちるかわからない。 |

クラスター爆弾は「第二の地雷」と呼ばれる。着地しても3割前後が不発弾のまま残るからだ。子どもがおもちゃと間違え拾ったら爆発したという例も報告された。写真はクラスター爆弾を爆破処理する作業員 |

地雷除去を行なう地元NGO「オマール」のがこの日処理したクラスター爆弾。 |

|

| ③傷跡 20年以上に及ぶ戦争は終わった。だが社会不安はまだ治まらない。 |

アフガン西部、ヘラート市郊外の元・タリバンの基地。未使用の爆弾が出てくる、出てくる。これらをアメリカなどが支持していた時期があったことは覚えておくべきだ。 |

それら爆弾は車で数十分行った荒野のなかに掘った大きな穴に埋められ、一気に爆破処理される。 |

アフガニスタンにはまだ3000万個とも言われる地雷が埋まっている。どんなに頑張っても、そのすべてを処理するには、最低10年以上はかかると言われる。 |

左の写真は金属探知機。これがキュイーンと音を立てたら、腹ばいになり、1㎜、また1mmと地面を横から掘っていく。そして地雷発見(写真右端)。命がけの仕事である。 |

アフガニスタンで松葉杖、義足、車椅子を見ない日はない。この男性はソ連侵攻時代に地雷にやられた。 |

この少年は、薪を取るために農村の山のなかに入ったら左足を飛ばされた。 この少年は、薪を取るために農村の山のなかに入ったら左足を飛ばされた。 |

過去23年間の戦争により(特に90年代初頭のムジャヒディン同士での内戦で)、カブールは、人類の負の遺産として、視覚的に戦争の虚しさを訴えるほどに建物が破壊され続けた。 |

鉄骨が剥き出しの塔の下でお茶屋を営む若者たち。 |

カブール市内で印象的だった光景。老人は何をするでもなく、ただ腰を下ろしていた。 |

|

|

|

|

王宮。この周囲にも地雷が埋まっている。 |

王宮内部。こういう状態だからほとんど人が住んだことがない。 |

|

| ④帰還 終戦後、パキスタンやイランに長年避難していた住民が続々と戻ってきた。だが。 |

国連のプログラムにより、長年避難していたパキスタンから続々と帰還する人々。 |

この男性もウシを連れてパキスタンから戻ってきた。 |

同じく戻ってきた二人。だが、出身が田舎のため、地雷除去が終わり、灌漑施設が復興しなければ帰れないと、親戚宅に身を寄せていた。実は、アフガン入国の際に国連より生活一時金をもらえるので、それをもらうとまたパキスタンに帰る人もいる。 |

|

カーペットで北部同盟司令官の故マスードを描いている。マスードは、特に同じタジク人からは絶大な支持を受けている。マスードの肖像は、空港、役所などに掲げられていた。 |

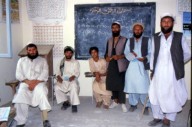

だが当初の問題は、新政権で北部同盟の幹部、それもマスード派に権力の偏りが見られたことだ。この男性は新政権で、カブールの治安を担当する。頭上にはマスードの肖像が。 だが当初の問題は、新政権で北部同盟の幹部、それもマスード派に権力の偏りが見られたことだ。この男性は新政権で、カブールの治安を担当する。頭上にはマスードの肖像が。 |

追記:マスード派に限らないが、ひとたび権力を握ると、それまで正義のために戦ってきたと自認する者たちは、自分たちがされてきたのと同じ抑圧を弱い者に押し付ける傾向がある。

たとえば、パキスタンから数年ぶりにカブールに戻った若者が、自宅を訪れると知らない兵士たちが住み着いていた。自宅を明渡すよう頼んでも、銃を突きつけられ埒があかない。そして、その理不尽さを訴える場所もない。なぜなら、自宅を占拠していたのは、マスード派の兵士たちだったからだ。マスードが生きていたら、どうしていたろうか |

|

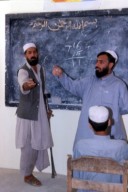

| ⑤ケシ アフガンはケシ栽培世界一の国だ。どうしたらこの栽培を終結できるのか。 |

アフガンはケシ栽培が世界一。タリバン時代も栽培は禁止されていたが、小麦やトウモロコシの数百倍、数千倍の儲けがある以上、当たり前の感覚で育てていた。 |

2002年、新政権はケシ畑を壊滅させる作戦をとった。ただし補償金を支払うとの条件で。だが支払われない。ここの地主は「だからまた作るよ」とあっさり。 |

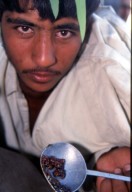

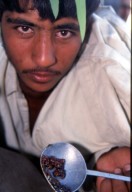

ケシの何かを煮詰めたもの。あまりにも悪びれずに見せてくれる。 |

小学校で配布するノートにも、ケシ栽培禁止を訴えるイラストが。 |

| ⑥国内避難民キャンプ 90年代後半から激しい旱魃に見舞われたアフガニスタンでは、農村を捨てて、国内の避難民キャンプに流れ込む人が百万人以上もいる。農村の再生こそがアフガン復興のキーワードだ。しかし、灌漑施設の未整備、どこかに埋まっている地雷、地方を統制する軍閥の存在など、どれも難問ばかりで、村には帰れないのが現状だ。 |